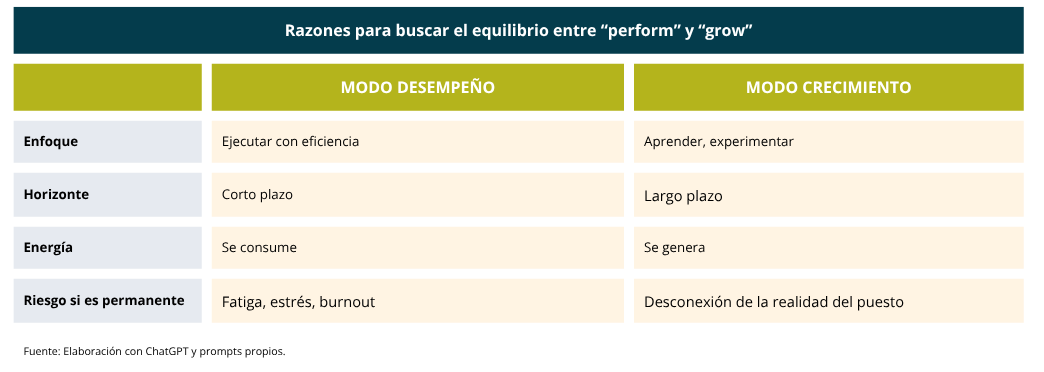

Buena parte de la salud mental en el trabajo se dirime en el complejo equilibrio entre el modo de desempeño y el modo de crecimiento, o lo que es lo mismo, entre el extremo de la productividad máxima y el del desarrollo-aprendizaje profesional. Lo inquietante es que pocas estrategias de bienestar corporativo ponen el foco en este punto intermedio como eje sobre el que construir espacios de trabajo generadores de seguridad psicológica. Los hábitos mentales saludables son parte de la ecuación, pero no resuelven el problema si las causas del estrés laboral tienen su origen en un exceso de eficiencia. La tecnologización del puesto de trabajo es un salto cualitativo de beneficios indudables que, sin embargo, no está exento de efectos colaterales en la medida en que tensa los tiempos de ejecución hombre-máquina.

Según el último informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el 90% de los trabajadores en la UE (88% en España) utiliza al menos una tecnología digital en su trabajo y casi la mitad (44 % en la UE, 49% en España) reporta impactos concretos en:

- La velocidad o ritmo con la que han de desempeñar su trabajo (48% de los europeos y también de los españoles).

- La sensación se sentirse solos (30% UE – 32% España).

- El aumento de la carga de trabajo (28% UE-35% España).

- La disminución de la capacidad de utilizar sus conocimientos o habilidades (19% UE-26% España).

Las medidas que reciben de sus empresas para hacer frente a todo ello se centran en ofrecerles acciones de sensibilización, información o formación sobre bienestar y afrontamiento del estrés (53% UE- 49% España) o servicios de atención psicológica (40% UE-28% España), mientras que las pudieran estar relacionadas con la organización del trabajo caen hasta un 35% UE-25% España, si bien se incluyen en ellas otros aspectos como una mejor comunicación o el establecimiento de prioridades pero sin determinar su proporción.

Los datos llaman la atención sobre todo en el caso de nuestro país, donde las brechas llevan a pensar en una tendencia mayoritaria a gestionar el binomio persona-tecnología bajo el sistema de “alta exigencia y baja recuperación»; esto es, en modo de desempeño permanente. Tradicionalmente, esta querencia era el resultado de prácticas tan comunes como las que explica el experto norteamericano Bill Elliot en el artículo “The Burnout Age: Real Pain Requires Real Solutions”, publicado en la revista del MIT:

- Ciclos de evaluación centrados solo en resultados cuantitativos.

- Sobrecarga de reuniones y multitarea que deja poco espacio para la reflexión.

- Falta de tiempo protegido para aprender, innovar o simplemente pensar.

- Cultura del “estar siempre disponible” y responder rápido.

- Mensajes implícitos de que el valor del empleado depende de su nivel de producción visible.

Y a ellas ahora se les suma la adopción de la tecnología sin un análisis profundo de su impacto, no sólo en los procesos productivos, sino en los límites de la capacidad humana para asumirla.

Los entornos laborales que se desempeñan en sistemas de “alta exigencia + baja recuperación” son el terreno perfecto para el agotamiento profundo.

Qué ocurre cuando se vive en “perform mode” crónico

De la misma manera que cuando al finalizar un esfuerzo físico intenso no tenemos “fuelle” nada más que para descansar, cuando estamos permanentemente orientados a conseguir resultados en el trabajo acabamos por colapsar mentalmente hablando. Entonces se produce:

- Estancamiento psicológico: No hay espacio para la exploración, el aprendizaje o la reflexión. Las tareas son repetitivas o urgentes, pero no desarrollan nuevas capacidades. El resultado es una sensación creciente de vacío o desconexión con el propósito del trabajo.

- Agotamiento cognitivo: Estar siempre ejecutando implica usar las mismas redes neuronales sin descanso ni renovación. No hay “espacios de recuperación mental”, por lo que se acumula fatiga y el pensamiento se vuelve más rígido y menos creativo.

- Identidad basada solo en resultados: Cuando la identidad profesional depende exclusivamente del rendimiento, cualquier fallo o pausa se vive como una amenaza. Esto aumenta la autoexigencia y refuerza el ciclo del burnout.

- Ausencia del “modo crecimiento”: Los nuevos retos, la experimentación, el aprendizaje y la reflexión, si bien no producen resultados inmediatos, contribuyen a regenerar la energía psicológica y a amplía nuestras capacidades a largo plazo. Por eso sin él nuestra productividad, nuestra creatividad, nuestra iniciativa… todo termina colapsando.

El modo desempeño permanente es una de las trampas que han traído consigo los tiempos modernos del siglo XXI: nos tiene permanentemente detrás de la zanahoria. Aparenta eficacia, pero erosiona nuestra energía; nos promete el largo plazo pero nos encalla en el corto; nos resta tiempo para aprender y nos quita el sentido de para qué trabajamos.

El problema de fondo es que, cuando se trata de hablar de estrés en el trabajo, la mayoría de las organizaciones reducen el diagnóstico a “estar bien o no estarlo”. “Los programas de bienestar corporativo -explica el experto norteamericano- están diseñados para abordar las llamadas quemaduras de primer grado, el estrés agudo temporal que aparece y desaparece cuando nos sentimos abrumados y que suele ir seguido de una rápida recuperación. Pero muchas personas de alto rendimiento experimentan quemaduras de segundo grado (estrés crónico y fatiga, lo que lleva a una disminución persistente de la motivación) o incluso de tercer grado (agotamiento total en el que incluso las tareas simples se sienten abrumadoras y las emociones se vuelven difíciles de controlar)”. Las organizaciones brindan a menudo soluciones de primer grado a problemas de tercer grado, y eso oscila entre lo cómico y lo trágico.

Cómo salir del modo desempeño permanente

Uno de los principales problemas de la adopción de las nuevas tecnologías es que se está materializando según el baremo de la productividad de la máquina. De hecho, esta es la gran cuestión que subyace en torno a las métricas de la nueva productividad. Para quienes el ordenador y el móvil son sus herramientas de trabajo el tiempo se mide en alertas: las del correo electrónico, las del chat colaborativo, las del whatsapp, las reuniones y las llamadas perdidas y acumuladas. Y para quienes producen desde la línea, el algoritmo de productividad determina su capacidad de trabajo. No hay control sobre el tiempo, somos el ritmo que nos impone la máquina. ¿Productividad humana al ritmo de la productividad artificial? El estrés, pues, está servido.

Como advierte el experto norteamericano Bill Elliot, la respuesta organizacional no puede ser ni el descanso ocasional, ni tampoco el psicólogo online, como dice el manual del bienestar corporativo. “El antídoto es rediseñar el trabajo y la cultura para permitir alternar entre desempeñar y crecer; esa oscilación es lo que hace sostenible la productividad y la salud mental a largo plazo”.

¿Por dónde empezar?

- Revisando el modelo de evaluación por objetivos, cambiando la métrica del éxito para valorar no sólo el rendimiento y la producción inmediata sino también la evolución, el crecimiento, la colaboración y la innovación, estableciendo objetivos realistas y prioridades claras para evitar cargas de trabajo excesivas.

- Reservando parte del tiempo ganado con las TIC en momentos para el modo crecimiento aunque no esté optimizado para el corto plazo.

- Fomentando normas que respeten los límites, con acuerdos sobre horarios y duración de reuniones, sobre quiénes han de ir en copia en los correos electrónicos, sobre qué es urgente, importante o qué puede esperar y, por supuesto, sobre la desconexión digital.

Fuentes:

-

- “The Burnout Age: Real Pain Requires Real Solutions” (2024, MIT SMR).

- Petrie, N. (2023). “The Perform–Grow Cycle: How to Lead, Learn and Thrive” — modelo que distingue entre “perform mode” y “grow mode”.

- Petrie, N. (2019). “Work Without Stress: Building a Resilient Mindset” (Harvard Center for Creative Leadership).